○安芸高田市浄化槽整備施設管理条例施行規則

平成16年3月1日

規則第106号

(趣旨)

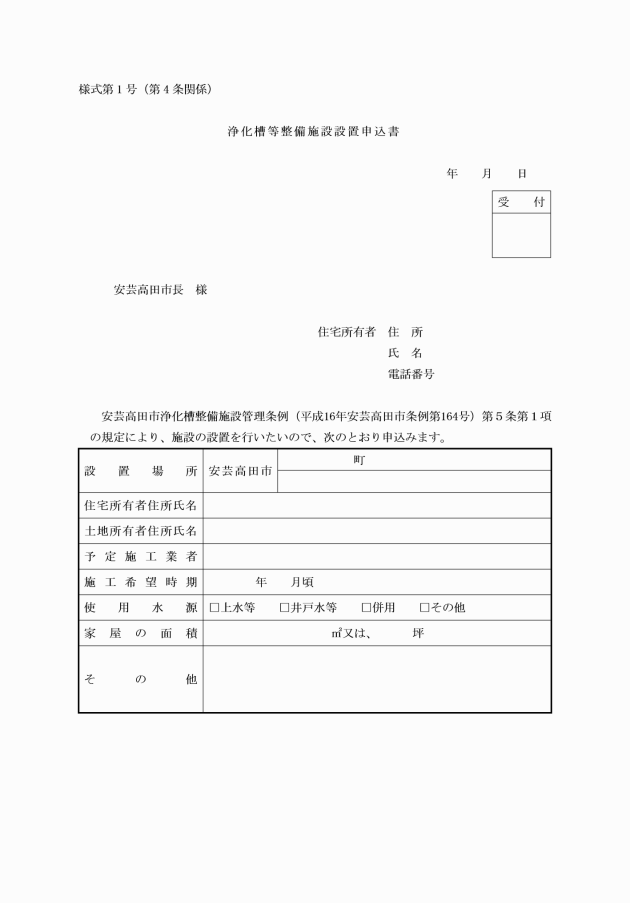

第1条 この規則は、安芸高田市浄化槽整備施設管理条例(平成16年安芸高田市条例第164号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 水道とは、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置並びに広島県水道広域連合企業団が料金を徴収し、管理を行うものをいう。

(使用期間)

第3条 条例第3条第1項第8号に規定する使用期間は、次の表によるものとする。

使用期間の始期及び終期 | 使用期間の名称 |

水道水を使用する場合は、2月分及び3月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、2月1日から3月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、2月分及び3月分として検針された期間 | 4月 |

水道水を使用する場合は、4月分及び5月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、4月1日から5月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、4月分及び5月分として検針された期間 | 6月 |

水道水を使用する場合は、6月分及び7月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、6月1日から7月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、6月分及び7月分として検針された期間 | 8月 |

水道水を使用する場合は、8月分及び9月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、8月1日から9月30日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、8月分及び9月分として検針された期間 | 10月 |

水道水を使用する場合は、10月分及び11月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、10月1日から11月30日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、10月分及び11月分として検針された期間 | 12月 |

水道水を使用する場合は、12月分及び1月分として検針された期間 水道水以外又は水道水とその他の水を併用する場合は、12月1日から1月31日までの期間 水道水以外又はその他の水を使用する場合で、市が貸与するメーターにより使用量を算定する場合は、12月分及び1月分として検針された期間 | 2月 |

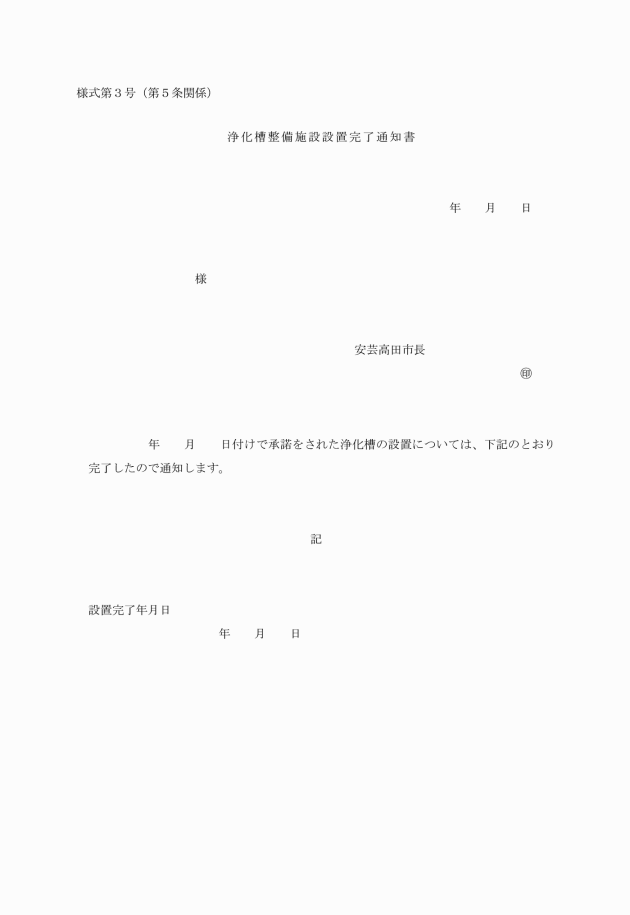

(設置完了の通知)

第5条 市長は、施設の設置が完了したときは、速やかに浄化槽整備施設設置完了通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(排水設備の共同設置等)

第6条 使用者は、単独で排水設備を設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、市長の承認を受けて、2人以上共同で設置することができる。この場合、各使用者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。

2 前項の承認を受けようとするときは、使用者は、代表者を定め、連署のうえ届け出なければならない。代表者を変更しようとするときも同様とする。

(浄化槽設置費用)

第6条の2 条例第8条に規定する浄化槽設置に要する工事費は、公共浄化槽等整備推進事業実施要綱(令和3年12月20日付け環循適発第2112205号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課浄化槽推進室長通知)に規定する工事費に基づいて算定するものとする。

(排水設備工事の実施方法)

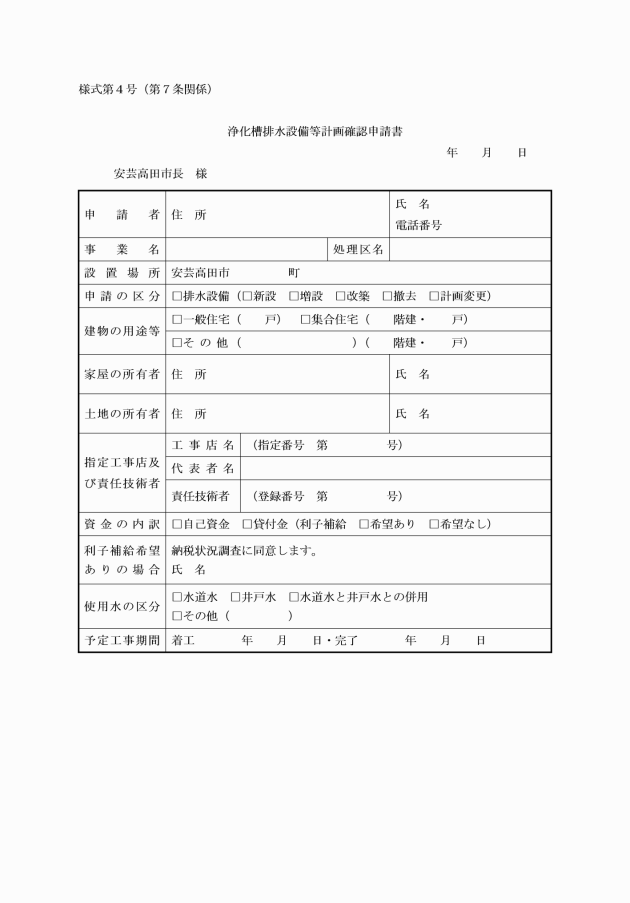

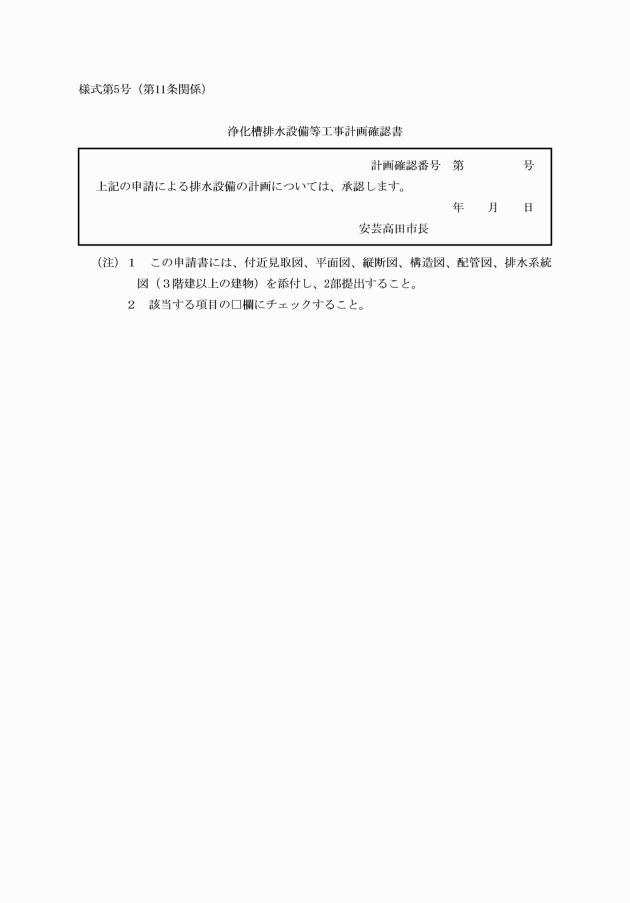

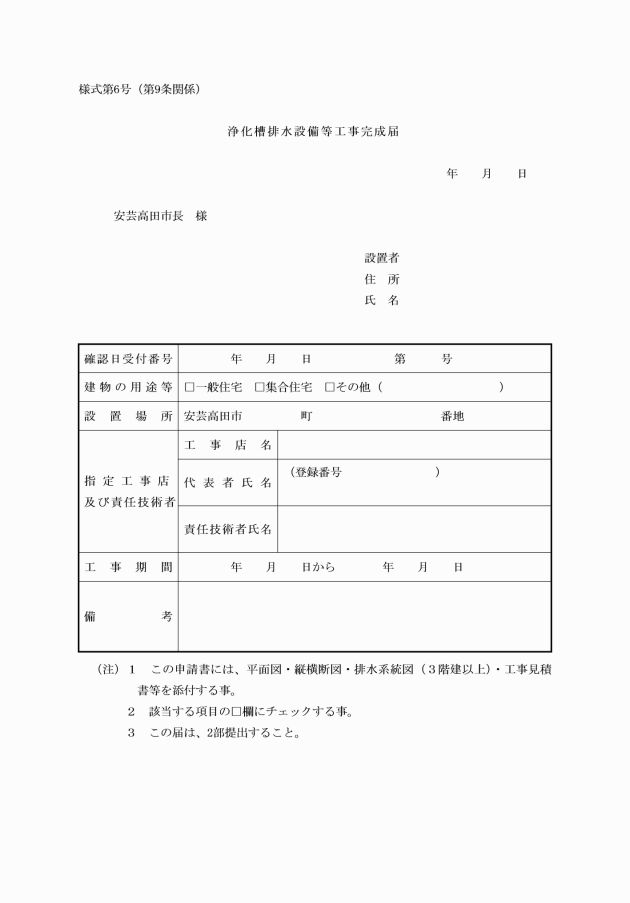

第7条 条例第11条各号に規定する排水設備工事の実施方法については、原則として塩化ビニールますを設置し、その流入口径に適合した塩化ビニール管の接合を行い、排水管及びますに損傷を与えないように埋め戻し、コンクリートますを設置し排水管を接合するときは、底部にインバートを設けてますの内壁に排水管が突き出ないように差し入れ、その周囲は、モルタル仕上げとすることとする。

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、図面が相当な大きさになる場合には、縮尺を200分の1より小さくすることができる。

ア 工事予定地の境界線及び面積(平方メートル)

イ 道路、建物、間取り、水道、井戸並びに排水施設の位置、大きさ及び種別

ウ その他必要な事項

(3) 縦断図面(勾配図) 縮尺は、横を平面図に準じ、縦は、50分の1以上とし、排水管の管径、材質、勾配、地盤高、管底高及び土かぶりを表示すること。

(4) 構造図 排水管渠及び阻集器又は排水槽等の装置の能力、構造、形状、寸法等を表示することにより、その機能が分かるものとし、縮尺は、原則として50分の1以上とすること。

(5) 排水系統図 3階建て以上の建物を行うとき作成する。図面の縮尺は、200分の1以上とするが、建物の大きさに応じて変更することができる。

(6) その他市長が必要と認めるもの

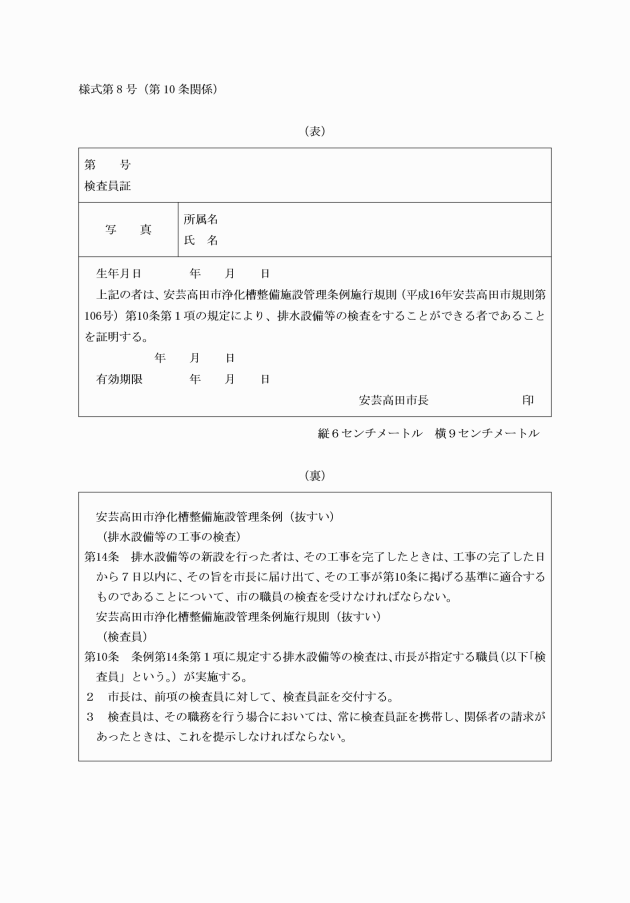

(検査員)

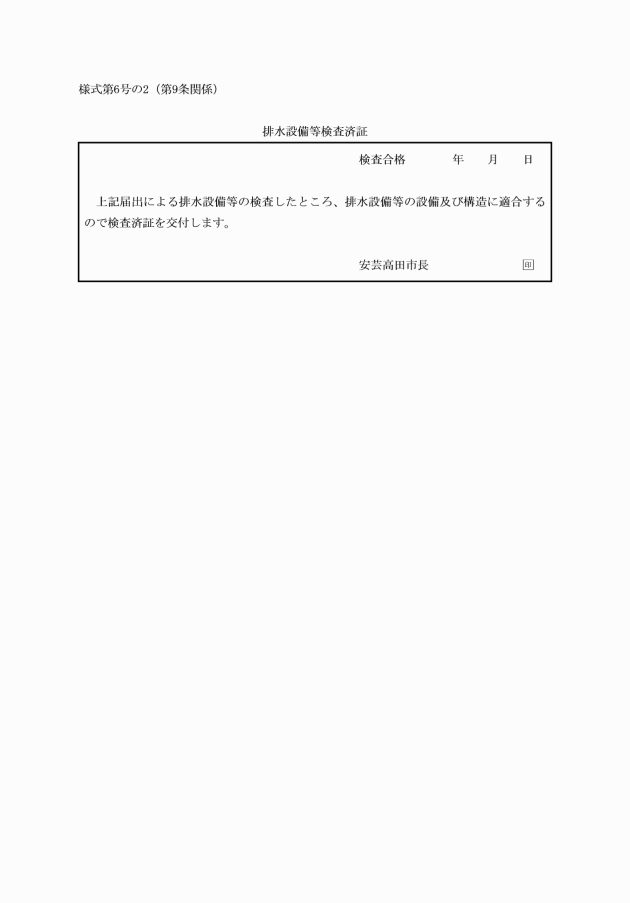

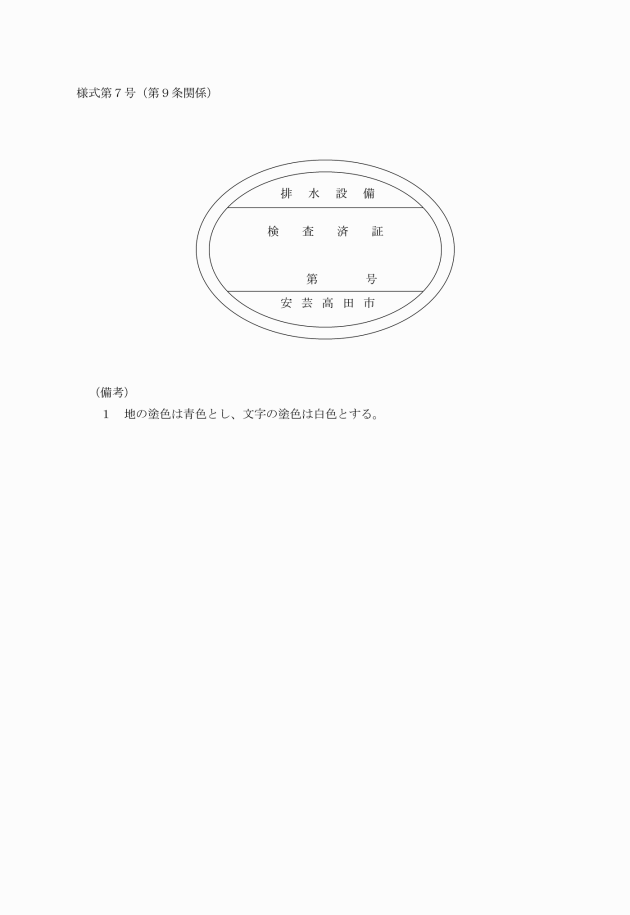

第10条 条例第14条第1項に規定する排水設備等の検査は、市長が指定する職員(以下「検査員」という。)が実施する。

3 検査員は、その職務を行う場合においては、常に検査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(排水設備等の設置基準)

第11条 排水設備等の設置基準は、次のとおりとする。ただし、土地の状況その他の理由により市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 管渠

ア 管渠の構造は、暗渠式とする。

イ 管渠の土かぶりは、次の表のとおりとする。

種別 | 土かぶり |

公道内 | 60センチメートル以上 |

私道内 | 50センチメートル以上 |

宅地内 | 20センチメートル以上 |

ウ 排水機器から取り出す排水管の最小口径は、次のとおりとする。

建物の種別 | 排水機器 | 最小排水管内径 |

一般住宅 | 洗面器、手洗い器、小便器、一般の流し台、洗濯機、浴槽、浴室土間排水、足洗い場 | 50ミリメートル以上 |

掃除流し | 60ミリメートル以上 | |

大便器(横走管3メートル以内) | 75ミリメートル以上 | |

汚物流し | 100ミリメートル以上 | |

とい | 50ミリメートル以上 | |

共同住宅(マンション アパート) | 洗面器、手洗い器、小便器、洗濯機 | 50ミリメートル以上 |

流し台、浴槽、浴室土間排水、掃除流し | 65ミリメートル以上 | |

大便器(横走管3メートル以内) | 75ミリメートル以上 | |

汚物流し | 100ミリメートル以上 |

(2) ます又はマンホール

ア ます又はマンホールは、暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所に設置する。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

イ ます又はマンホールは、暗渠の直線部にあっては、その内径の120倍以内の間隔に設置しなければならない。

ウ ますの底部は、集合又は接続する管渠の内径に応じてインバートを設置しなければならない。

(3) 通気管 排水トラップの封水をサイホン作用及びはね出し作用から保護することなどを目的として、適当な口径の通気管を設けなければならない。ただし、最小管径は30ミリメートル以上とする。

(4) ストレーナー 浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を阻止するために、目幅8ミリメートル以下のストレーナーを設けなければならない。

(5) トラップ 排水管へ直結する器具には、排水管内の臭気、衛生害虫等が室内に侵入するのを防止するため、原則としてトラップを設けなければならない。

(6) 阻集器 油脂、ガソリン、土砂その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む下水を排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(7) 掃除口 排水管には、管内の掃除が容易にできるように適切な位置に掃除口を設けなければならない。

(8) 水洗便所

ア 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を保持したものとする。

イ 大便器の排水管は、内径100ミリメートル以上のものを使用しなければならない。ただし、延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上とすることができる。

(9) 材料及び構造 管渠その他附属設備は、塩化ビニール管、うわぐすり陶管、コンクリート管、鋳鉄管、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

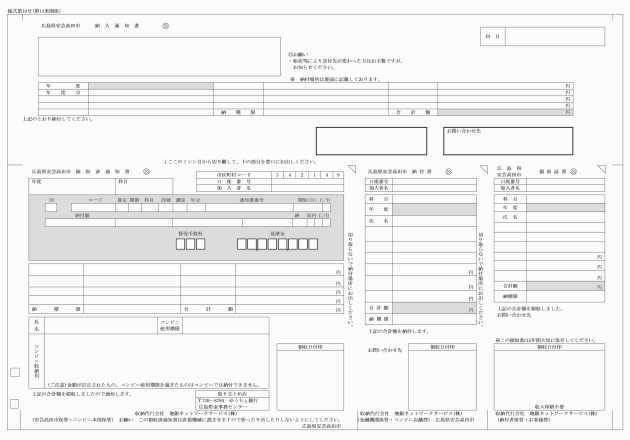

使用期間の名称 | 納入期限 |

4月 | 4月末日 |

6月 | 6月末日 |

8月 | 8月末日 |

10月 | 10月末日 |

12月 | 12月25日 |

2月 | 2月末日 |

(使用料の精算)

第15条 市長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない理由が生じたときは、次回に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

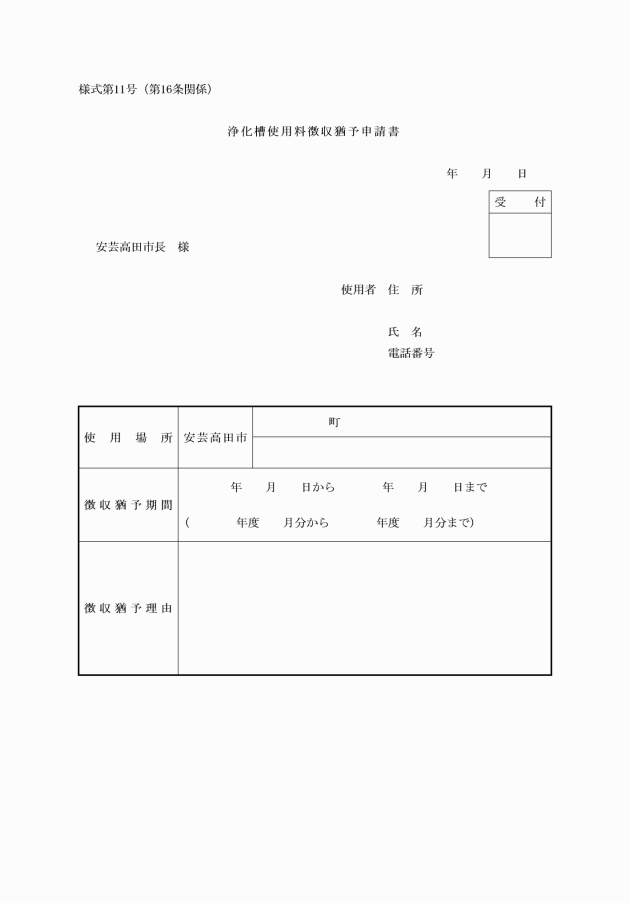

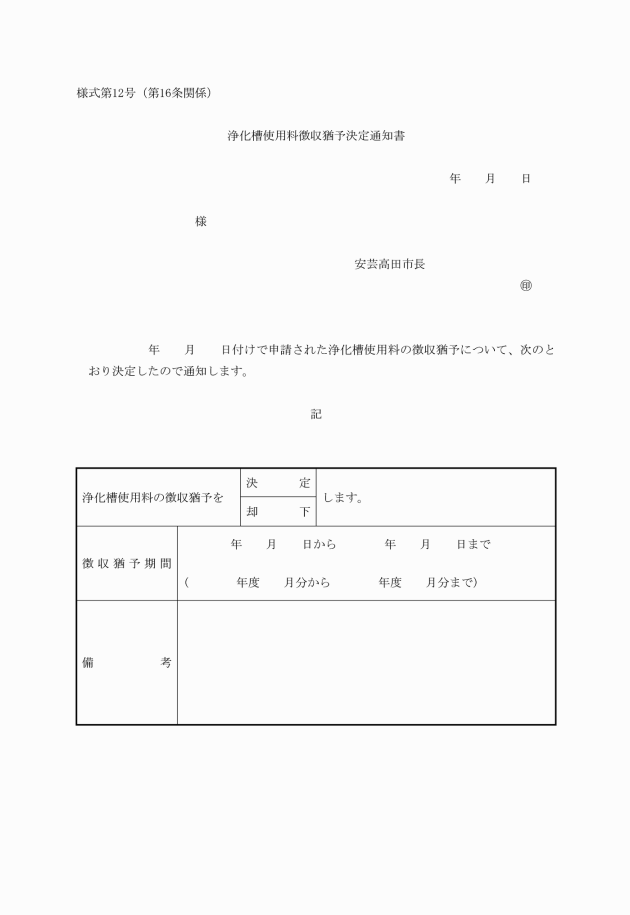

(使用料の徴収猶予)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を限度として使用料の徴収を猶予することができる。

(1) 使用者が、その財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受けたとき。

(2) 使用者が、その事業を休止又は廃止したとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 使用料の徴収猶予を受けようとする使用者は、浄化槽使用料徴収猶予申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用水量の算定方法)

第17条 条例第20条第1項第2号に規定する使用水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水以外又は水道水とその他の水を併用し、家事のみに使用する一般世帯の場合は、1人世帯の汚水量を1か月8立方メートル、2人世帯の汚水量を1か月15立方メートル及び3人世帯の汚水量を1か月23立方メートルとし、4人世帯からは、世帯構成人員が1人増加するごとに、6立方メートルを加えた量をもって認定する。

(2) 前号の規定による世帯人数の確認は、使用開始時の住民基本台帳によるものとし、その後は毎年4月1日を基準日とする。基準日以降に変更があった場合は、変更の申し出があった翌月の使用分から変更する。

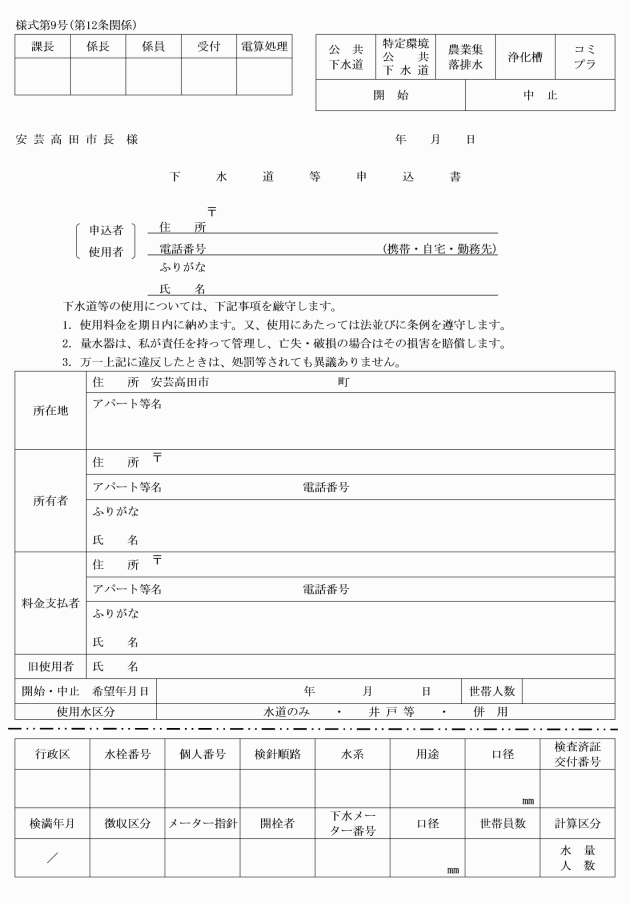

(排除汚水量の申告)

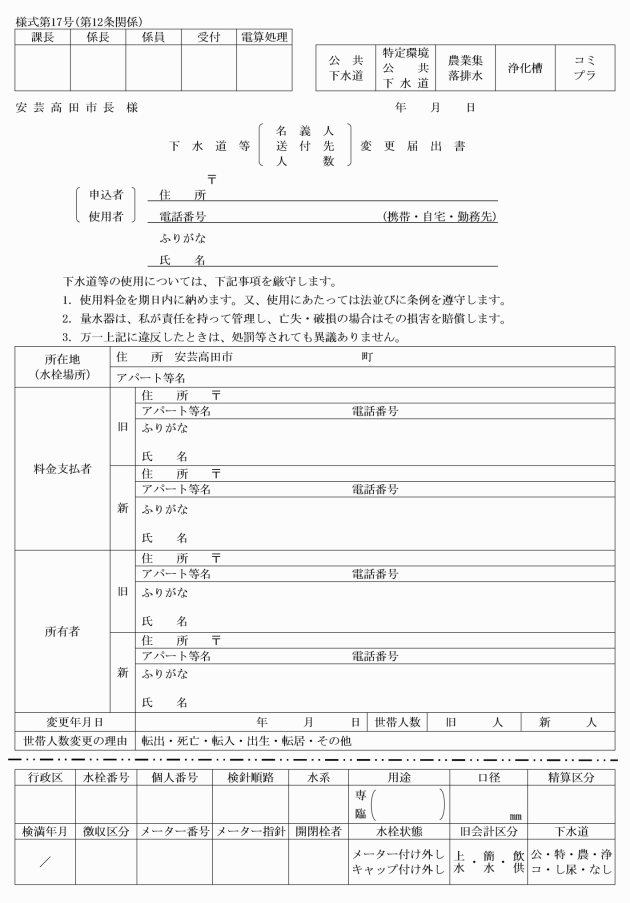

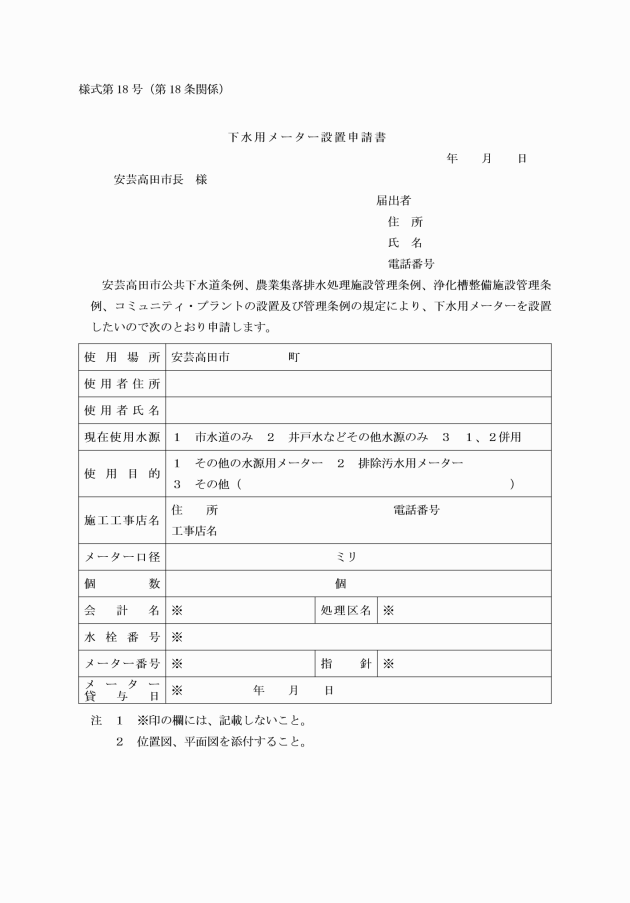

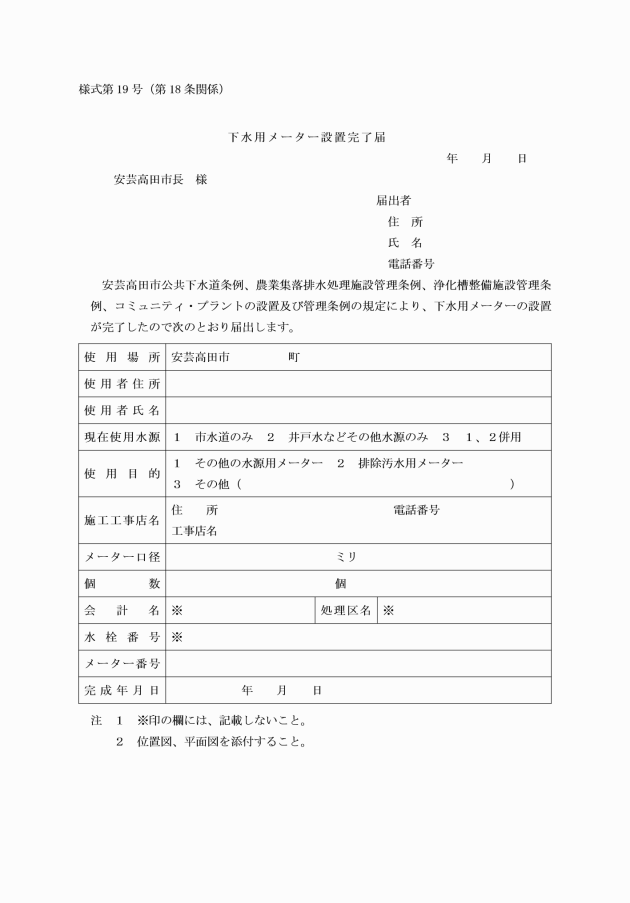

第18条 条例第20条第1項第2号及び第3号に規定するメーターを設置しようとするものは下水用メーター設置申請書(様式第18号)により申請し、メーターの設置が完了したときは下水用メーター設置完了届(様式第19号)を提出するものとする。このメーターの使用を開始、休止又は廃止するときは遅滞なく下水道等申込書(様式第9号)を提出するものとする。

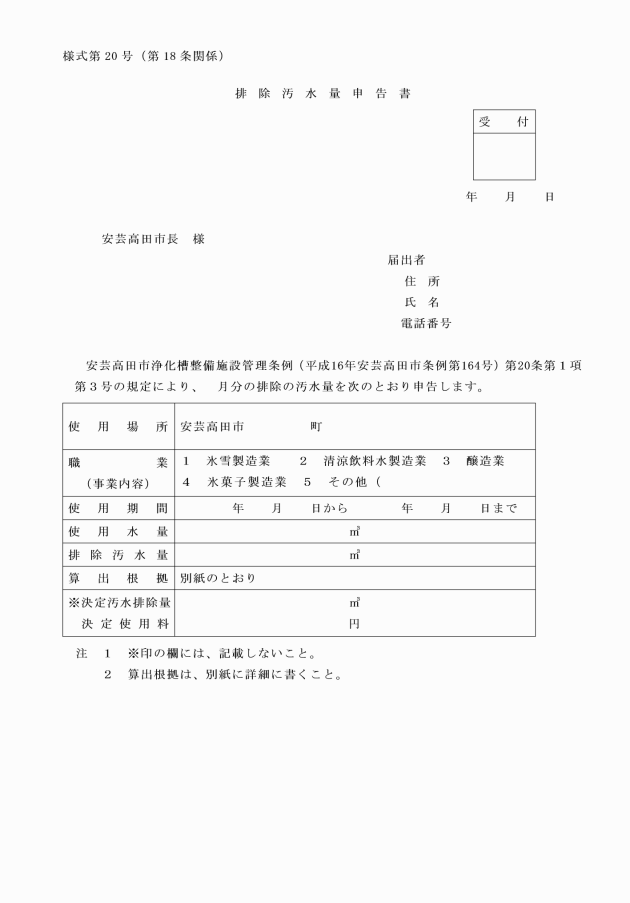

2 条例第20条第1項第3号に規定する汚水量の申告は、排除汚水量申告書(様式第20号)によるものとする。

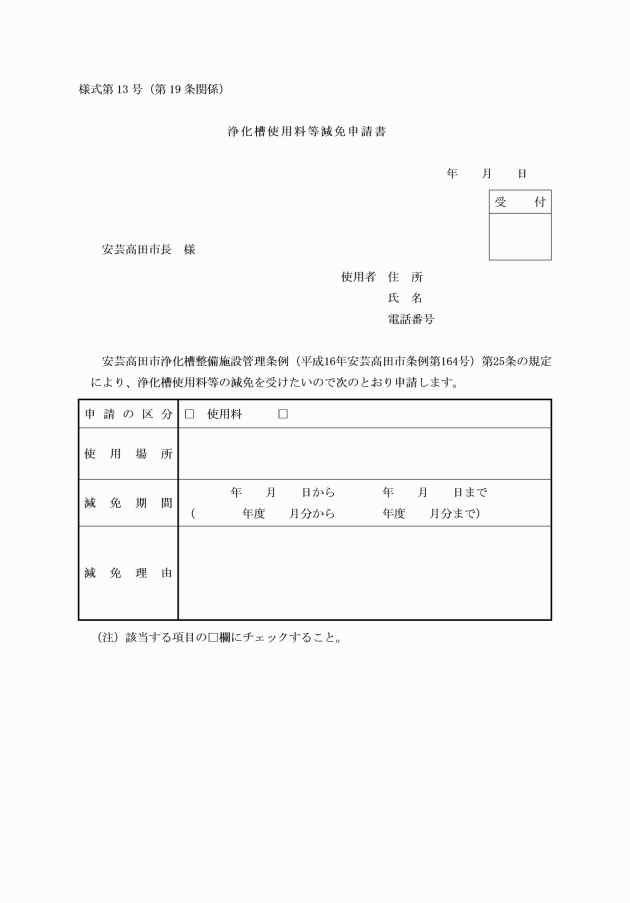

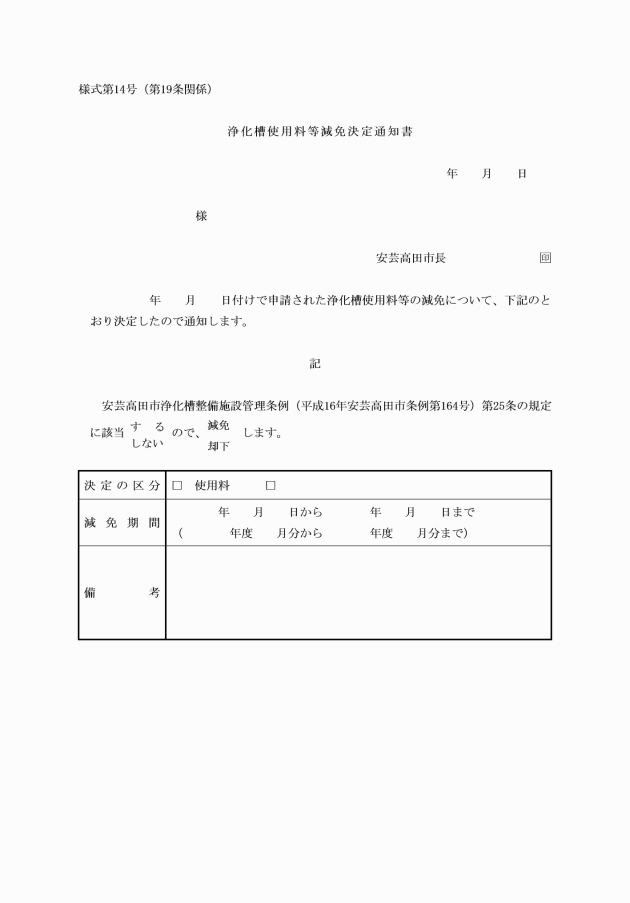

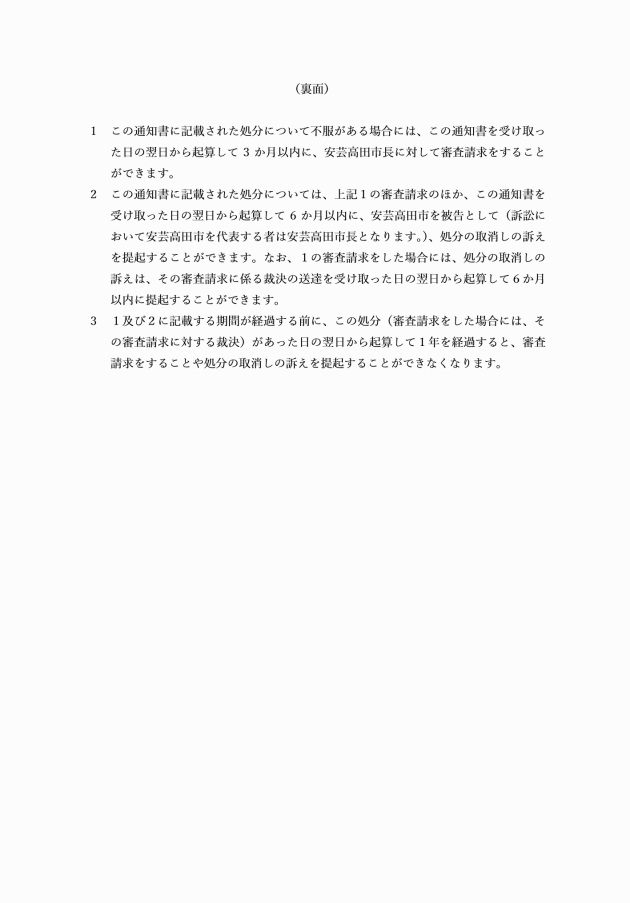

(使用料等の減免)

第19条 市長は、条例第25条の規定により、次のいずれかに該当する使用者の使用料等を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する生活扶助を受けている世帯

(2) その他市長が特に必要と認める使用者

4 前3項の規定により使用料等の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和5年3月29日規則第5号の2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第33号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

様式第16号 削除